又是一年毕业季,蝉鸣声声,书页翻飞,初三学子们即将告别初中生涯,迈向更高更远的舞台,在这个承前启后的重要节点,一份精心挑选的“礼品”,不仅是对过去三年拼搏的肯定,更是对未来旅程的美好祝愿,无论是老师赠予学生的鼓励“礼物”,还是同学之间互赠的“纪念品”,抑或是家长为孩子准备的升学“伴手礼”,乃至旅行归来捎带的异地“手信”,每一件物品都承载着情感、回忆与期许,在青春的记忆里熠熠生辉。

为何初三学生需要专属礼品?

初三,是人生中第一个真正意义上的“分水岭”,它意味着从懵懂少年走向独立思考的青年,也意味着学业压力、心理成长和社交关系的重大转折,在如此关键的阶段,一份合适的礼品,不仅能缓解考试焦虑、增强自信心,还能成为他们人生旅途中值得珍藏的情感符号。

教育心理学研究表明,正向激励能有效提升青少年的学习动力与自我认同感,而实物化的“礼品”正是这种激励最直观、最温暖的载体,它可以是一支刻有名字的钢笔,一本励志书籍,一个定制U盘,或是一张写满祝福的明信片——形式虽小,意义却大。

不同角色送什么?——礼物、纪念品、伴手礼各有侧重

老师送学生:以“礼物”传递鼓励与期望

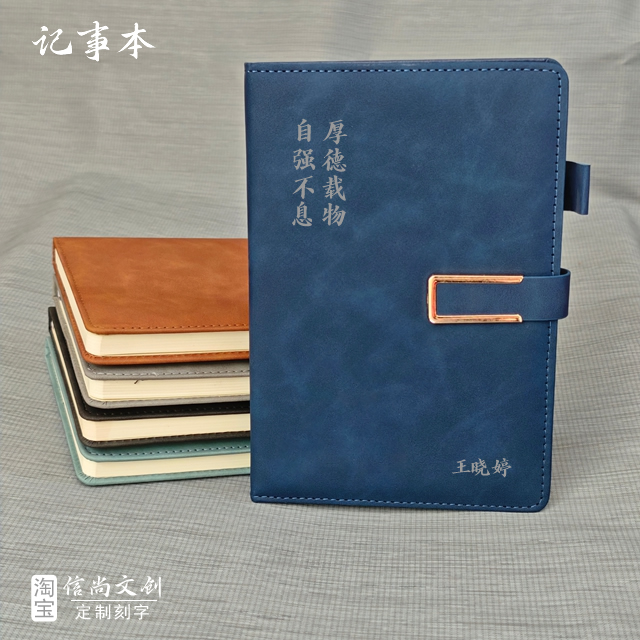

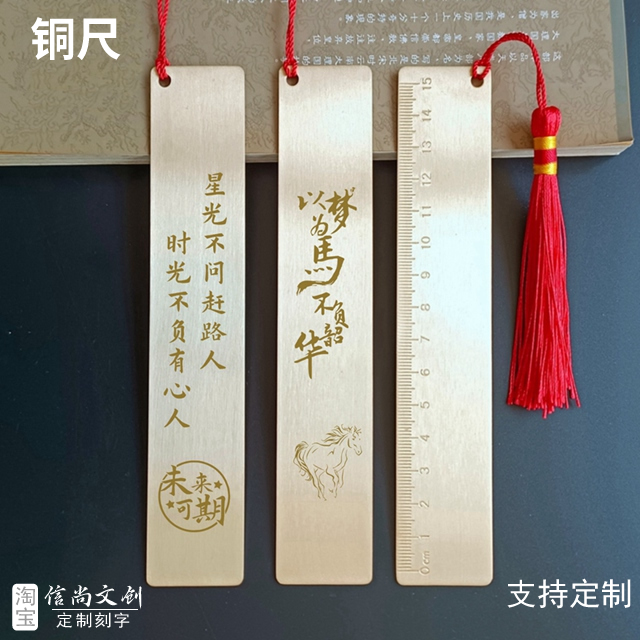

教师作为学生成长路上的引路人,所赠“礼物”应兼具实用性与象征性,一本《你当像鸟飞往你的山》,寓意突破自我;一支镌刻“厚德载物”的钢笔,勉励书写未来;一套错题整理本,助力高效复习,这类“礼物”不贵重,但走心,能在学生心中埋下感恩与奋进的种子。同学互赠:用“纪念品”定格友谊时光

同窗三载,情谊深厚,毕业之际,互赠“纪念品”成为潮流,可以是班级合影钥匙扣、定制姓名徽章、手绘校园地图、留言册等,这些“纪念品”不是商品,而是青春的物化表达,多年后翻看,仍能忆起课间嬉闹、考前互助、操场奔跑的身影,它们的价值不在价格,而在情感浓度。家长馈赠:选“伴手礼”寄托深情厚望

父母之爱,深沉无声,为孩子准备一份“伴手礼”,如一套优质文具、一台护眼台灯、一张机票(用于毕业旅行)、甚至是一封亲笔信,都是爱的具象化,特别是旅行带回的“伴手礼”,如京都的抹茶点心、厦门的手工凤梨酥、敦煌的沙画瓶,不仅带来味蕾与视觉享受,更拓展孩子的文化视野,让他们知道世界很大,未来可期。旅行归来捎“手信”,分享见闻与心意

“手信”原指旅途归来带给亲友的小礼物,如今也常用于毕业季语境,初三学生若有机会在中考后外出旅行,不妨为老师、好友带些当地“手信”——杭州龙井茶、西安兵马俑冰箱贴、青岛贝壳风铃……小小“手信”,是风景的浓缩,也是心意的延伸,收到的人会因这份“记得”而感动,送出的人则因分享而快乐。

如何挑选有温度、有意义的礼品?

个性化定制是王道

避免千篇一律的“网红款”,选择可刻字、印图、录语音的定制礼品,如刻上学生姓名与座右铭的木质书签,印有班级合照的帆布包,录制全班祝福语的录音玩偶,独一无二,方显珍贵。实用与情怀并重

礼品不必奢华,但需有用,一个防蓝光眼镜盒、一款时间管理APP会员卡、一本《高效学习法》手册,都能切实帮助学生过渡到高中生活,同时搭配手写卡片,让实用品升华为“有故事的礼物”。环保可持续理念加分

选用环保材料制作的礼品,如再生纸笔记本、竹纤维餐具套装、可重复使用的硅胶文具袋,既体现社会责任感,也符合当代青少年价值观。

超越物质的精神“礼品”

除了实物,“精神礼品”同样重要,一场毕业典礼上的真挚演讲、一段师生共同拍摄的短视频、一次全班参与的公益行动,都是无价的“礼物”,它们不占空间,却占据心灵;不会褪色,反而随岁月增值。

让每一份礼品都成为青春的注脚

初三毕业,不是终点,而是新篇的序章,无论是师长赠予的“礼物”,同窗交换的“纪念品”,父母准备的“伴手礼”,还是游历带回的“手信”,它们都在诉说同一个主题:被爱包围的成长,值得被铭记。

愿每一位初三学子,在拆开礼品包装的那一刻,感受到的是认可、是祝福、是不舍、是期待,愿这些小小的物件,伴随你们走过高中三年、大学四载,乃至更漫长的人生旅途,当某天回望,你会笑着说:“啊,那是我初三毕业时收到的礼物,是我青春里最温柔的纪念品。”

青春易逝,情谊长存;礼品会旧,记忆永新,别忘了,在这个夏天,为自己、为他人,准备一份走心的“礼品”——它可能是物质的,也可能是精神的;可能是昂贵的,也可能是朴素的,但只要带着爱与真诚,它就一定是最珍贵的“手信”,最动人的“伴手礼”,最值得收藏的青春“纪念品”。

——致所有正在奋斗、即将毕业的初三少年:未来已来,不负韶华;礼轻情重,前程似锦。