进入初中,是孩子人生中一个重要的转折点,初一是适应新环境、建立学习习惯、培养独立能力的关键时期,为了激励孩子们积极向上、努力进取,学校、家长乃至社会常常会通过颁发奖品的形式给予肯定和鼓励,这些奖品不仅是对成绩或表现的认可,更承载着情感、期待与成长的意义,在选择奖品时,我们不仅要考虑实用性,更要赋予它“礼品”的温度、“礼物”的心意、“纪念品”的珍藏价值、“伴手礼”的仪式感,甚至可以借鉴“手信”的文化内涵,让每一份奖励都成为孩子生命旅程中的温暖印记。

礼品的选择:从实用到精神的双重满足

所谓“礼品”,通常指为表达敬意、祝贺、感谢等目的而赠送的物品,对于初一学生而言,礼品不应仅停留在物质层面,更要兼顾其教育意义和心理激励作用,一本精心挑选的课外读物、一支设计精美的钢笔、一个智能学习台灯,都可以成为实用又贴心的奖品,这类礼品既满足了学习所需,又能激发孩子的阅读兴趣或时间管理意识。

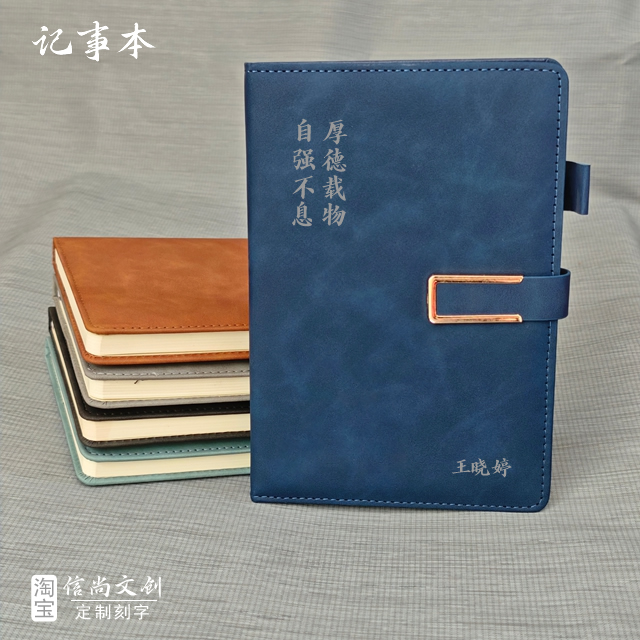

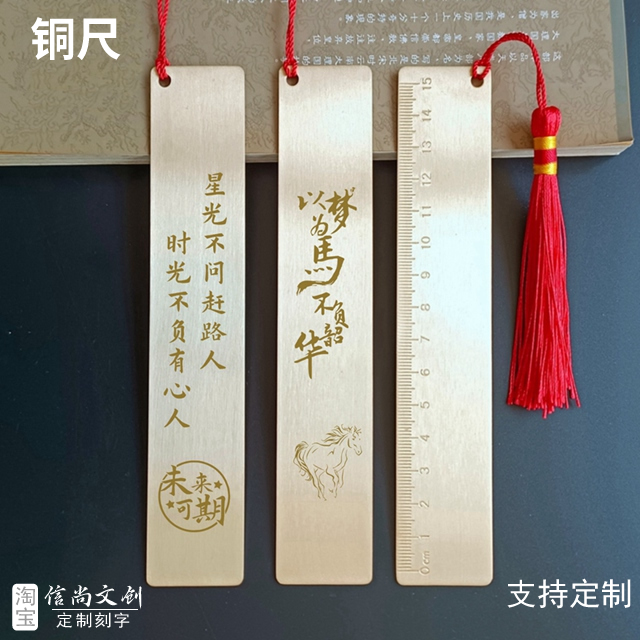

我们也可以选择一些科技类礼品,如电子词典、学习平板、蓝牙耳机等,帮助学生提高学习效率,但需注意,科技产品应搭配合理使用规则,避免沉迷娱乐功能,定制化礼品(如刻有学生姓名或励志语句的文具套装)更能体现独特性,让孩子感受到被重视、被认可的情感价值。

礼物的心意:传递爱与期许的情感载体

“礼物”比“礼品”更强调情感交流,它是人与人之间心意的表达,尤其在家庭或师生关系中尤为重要,父母可以在孩子取得进步时,送上一份特别的礼物——比如一次亲子旅行、一场音乐会门票、一套拼装模型,甚至是亲手制作的一张贺卡,这些礼物不一定是昂贵的,但一定是用心准备的,能让孩子感受到爱与支持。

在学校场景中,老师也可以将“礼物思维”融入奖励机制,在学期末为每位学生准备一封“成长信”,回顾他们的进步与闪光点;或者组织“心愿礼物”活动,让学生写下自己最想收到的小礼物,由老师或家委会实现,这种个性化、情感化的礼物方式,往往比标准化奖品更能触动孩子内心,激发持续向上的动力。

纪念品的意义:记录成长轨迹的时间胶囊

“纪念品”的核心在于“纪念”,它可以是一枚徽章、一张奖状、一本成长相册、一个定制奖杯,甚至是一块刻着日期和名字的木质书签,这些物品本身或许不值钱,但它们承载的是特定时刻的记忆和荣誉,具有不可替代的情感价值。

对于初一学生来说,纪念品可以成为他们初中生活的“时间胶囊”,建议学校或班级设立“成长纪念墙”,定期张贴学生的优秀作品、活动照片、获奖名单,并配发对应纪念品,毕业时,再统一制作“初中三年纪念册”或“时光胶囊盒”,让学生带走属于自己的青春印记,这种纪念品不仅能增强集体归属感,也能帮助孩子建立自我认同和成就感。

伴手礼与手信:文化传承与社交礼仪的启蒙

“伴手礼”原指访友时随身携带的小礼物,体现礼貌与心意;“手信”则是更具地域文化特色的伴手礼,常见于旅游或节庆场合,虽然这两个词听起来离学生较远,但其实它们蕴含的“分享”“感恩”“礼仪”等价值观,恰恰是青春期孩子需要学习的重要课题。

我们可以引导初一学生在获得奖品后,学会“转赠”或“分享”,获得文具套装的孩子,可以分出其中一支笔送给同桌;获得书籍的孩子,可以在读后写上寄语转赠给学弟学妹,这种“伴手礼式”的分享行为,不仅培养了孩子的慷慨与同理心,也让他们体会到“给予比接受更快乐”的真谛。

学校也可结合传统节日或文化活动,组织“手信交换日”,比如中秋做月饼、端午包香囊、春节写春联,让学生亲手制作带有地方特色或文化符号的“手信”,赠予老师、同学或家人,这既是劳动教育,也是文化传承,更是社交礼仪的实践。

如何构建科学合理的奖品体系?

要让奖品真正发挥激励作用,不能“唯成绩论”,也不能“人人有份”,建议建立多元评价体系,涵盖学业进步、品德表现、艺术特长、体育成就、志愿服务等多个维度,每个维度都可设置不同等级的“礼品包”,既有物质奖励,也有精神荣誉(如“校园之星”徽章、校长亲笔签名证书等)。

奖品发放应注重仪式感,可在升旗仪式、班会课、家长会上隆重颁发,配以掌声、合影、颁奖词,让孩子在众人的见证下收获荣耀,这种仪式感能极大增强奖品的心理价值,使其从普通“礼品”升华为值得珍藏的“纪念品”。

让每一份奖品都有温度、有意义

初一学生的奖品,不应只是冰冷的商品,而应是饱含温度的“礼物”、铭刻记忆的“纪念品”、传递文化的“手信”、体现礼仪的“伴手礼”,当我们用“礼品”肯定他们的努力,用“礼物”表达我们的关爱,用“纪念品”记录他们的成长,用“伴手礼”教会他们分享,用“手信”引导他们传承,我们就在无形中构建了一个充满尊重、激励与温情的成长环境。

愿每一位初一学子,在收到奖品的那一刻,不仅看到眼前的喜悦,更能感受到未来的无限可能;愿每一份精心准备的奖品,都能成为他们青春岁月里熠熠生辉的星辰,照亮前行的路,温暖成长的心。

(全文共计1328字)