在中华文明的长河中,教育始终扮演着承载文化、传递智慧的重要角色,从孔子“有教无类”到李白“诗为赋为”,从韩愈“师者,所以传道授业解惑也”到张謇“为天下先”,中华民族历来重视教育的力量,对于高中生而言,接受老师的“礼物”不仅是一次知识的传授,更是一次精神的洗礼,一次文明的传承。

礼物:文明的密码

中华文明的发展史,就是一部智慧的传承史,从甲骨文到竹简,从竹简到宣纸,文字的演变记录着人类对知识的追求,孔子曾说“不愤不启,不悱不发”,强调教育的谦逊与智慧,这种谦逊精神,正是中华文化的核心,礼物作为文明的密码,承载着师生的情谊,也寄托着对未来的期许。

礼物的本质,是精神的传递,朱熹在《四书章句集注》中写道:“师资第一,言传其言,心印其心。”老师给学生的礼物,不仅仅是物质的满足,更是精神的馈赠,就像王阳明在龙场驿授课时,将心学的理念融入日常生活,传授给学生,这正是礼物的真谛。

文化的传承,需要代代相传,礼物作为文化的载体,承载着历史的重量,从苏轼的“书罔几多,终日理课”,到张居正“为天下先”的理学思考,每一位老师都在用自己的方式,将中华文化的精髓传递给下一代。

纪念品:心间的印记

纪念品是记忆的载体,是心灵的印记。《礼记》中说:“礼尚往来”,礼物不仅是给予,更是接受的一种仪式,张謇在《幼年回忆》中写道:“老师常带着一张小纸,写下几个字,送给我们作为纪念。”这份小小的纪念品,成为他们人生中珍贵的回忆。

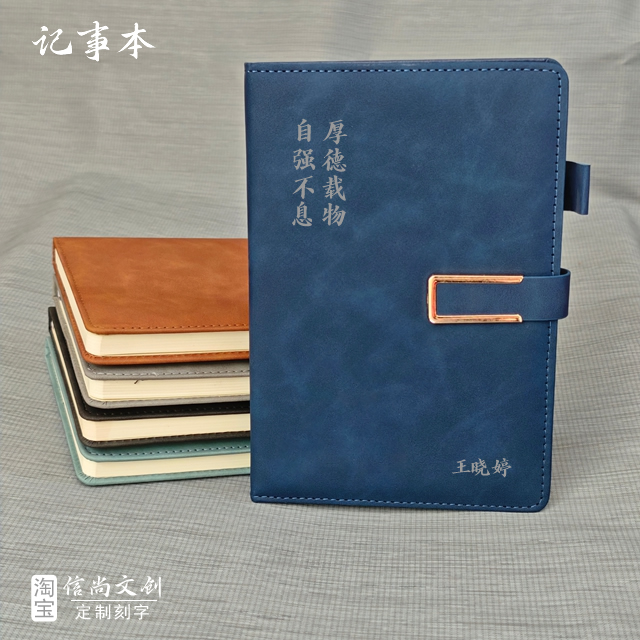

纪念品的意义,在于它承载着师生的情感,李希贵老师每年给学生送一本课本,上面写满了自己的心意,这种细节,展现了教育的深厚情感,纪念品不仅是物质的东西,更是一种精神的纽带。

纪念品的制作,体现着中华文化的审美追求,从书法到绘画,从手信到手工艺品,每一份纪念品都凝结着匠心精神,这些礼物,成为学生人生中难忘的精神财富。

伴手礼:未来的启示

伴手礼是对未来的期许,是对学生的信任与期待。《论语》中说:“师者,所以传道授业解惑也。”老师给学生的礼物,不仅是现在的温暖,更是未来的启示,张謇在给学生送手信时,总是写道:“汝等要做实业,回家去好好学习。”

伴手礼的意义在于它激励学生,从“为天下先”到“实业报国”,从“兴国致富”到“为民请命”,这些礼物背后,是对学生的期望与信任,老师的礼物,正如春雨般滋润着学生的心田。

伴手礼的传承,是中华文化的延续,从孔子“三十而立”到张謇“为天下先”,从朱熹“知行合一”到王阳明“心即理”,这些教育理念在代际传承中不断发展,老师的礼物,正是这种文化传承的见证。

手信:心灵的对话

手信是最为私密的礼物,是心灵的直接对话,从张謇的学生收到手信,到今天的“微信祝福”,手信的形式在变,但情感的温度始终不变,李希贵老师每年给学生写一封信,记录他们的成长与进步,这种细腻的关怀,正是教育最动人的模样。

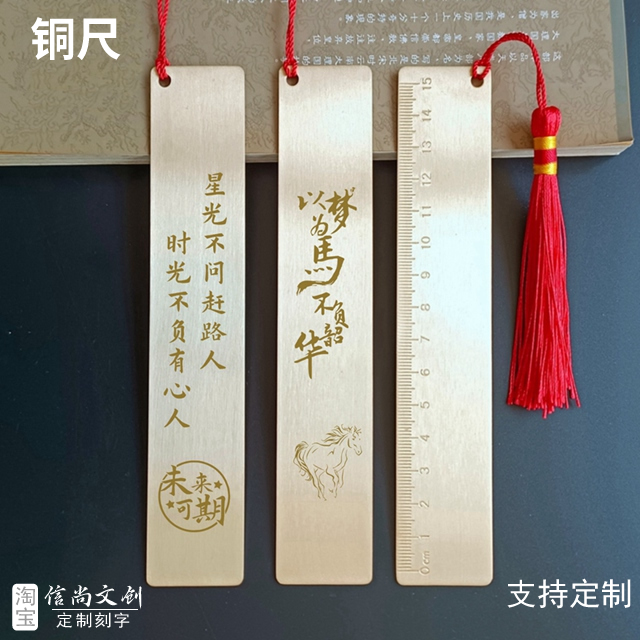

手信的意义在于它展现了教育的细腻,从“勿忘初心”到“厚德载物”,从“知行合一”到“修身齐家”,老师的礼物不仅传授知识,更塑造品格,手信中的言语,往往成为学生人生中最珍贵的教诲。

手信的传承,是教育的延续,从古至今,教育始终以人文精神为核心,老师的礼物,不仅是知识的传授,更是文化的传承,手信中的情感,正是这种文化传承的最好见证。

在这个信息化的时代,老师给学生的礼物依然具有独特的价值,它不仅是知识的传授,更是一种文化的传承,一种精神的洗礼,从纪念品到伴手礼,从手信到教育理念,老师的礼物承载着中华文明的精神密码,寄托着对未来的期许,教育不仅是知识的传授,更是一种文明的传承,让我们珍惜这份礼物,因为它不仅是今天的温暖,更是未来的启示。